Analizamos la precariedad laboral como norma, el aumento de la brecha generacional y la necesidad de una protección social robusta.

Próxima publicación

La sociedad española ha vivido una importante transformación como consecuencia de cambios económicos, demográficos y tecnológicos que han alterado el mapa de la desigualdad social. Una desigualdad que persiste a pesar de unos datos económicos positivos. Aunque algunos sectores han encontrado oportunidades en este nuevo escenario —especialmente con la recuperación económica reciente y ciertas reformas laborales—, las personas más vulnerables (jóvenes, hogares con menores, trabajadoras y trabajadores precarios) han enfrentado riesgos crecientes que han limitado su bienestar y oportunidades de futuro.

El texto nos cuenta una historia compleja en la que la estratificación social en España no ha cambiado radicalmente en términos de indicadores agregados, pero sí ha evolucionado en sus formas y causas. Las desigualdades tradicionales persisten, pero ahora se ven atravesadas por nuevos factores como la digitalización, la transición ecológica, la evolución del mercado de trabajo y el acceso a la vivienda.

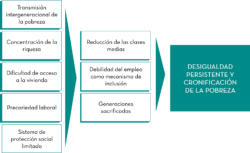

El mercado laboral español queda caracterizado por una precariedad estructural que condena a amplios sectores de la población a la trampa de la pobreza. La polarización en el empleo concentra el crecimiento de puestos de trabajo en los extremos de la distribución salarial, mientras las ocupaciones medias se erosionan, especialmente durante las crisis. El resultado es un debilitamiento de las clases medias y un aumento de la desigualdad salarial.

En este contexto, encontramos generaciones completas marcadas por el azar de la historia económica. Los datos muestran que quienes accedieron al mercado laboral durante la Gran Recesión llevan una “cicatriz” generacional que afecta a su trayectoria laboral y a sus proyectos vitales.

Las desigualdades no solo se expresan en los ingresos, sino también en la riqueza, fuertemente concentrada y cada vez más heredada, lo que dificulta la movilidad social. El 10 % más rico de los hogares españoles concentra más de la mitad de la riqueza total del país (54 %), mientras que la mitad más pobre apenas acumula el 7 % del patrimonio total. Esta evolución refleja un claro aumento de la desigualdad patrimonial.

La vivienda se ha convertido en una trampa estructural que empeora cualquier análisis de bienestar y es el factor determinante de la estratificación patrimonial en España. Si en 2011 el 82 % de los hogares eran propietarios de su vivienda habitual, la cifra descendió al 73 % en 2020. La caída ha sido más intensa entre los hogares de rentas bajas, que han dejado de ser propietarios, reduciendo así el peso de la vivienda en su patrimonio total.

La dificultad para acceder a una casa —ya sea en propiedad o alquiler— marca una línea divisoria profunda entre quienes acumulan propiedades y quienes no pueden adquirir vivienda; entre quienes pueden construir un futuro estable y quienes viven en la incertidumbre.

En conjunto, podemos concluir que ha habido pocos cambios en los indicadores de desigualdad en lo que llevamos de siglo XXI, aunque en el periodo reciente se observa una leve mejora impulsada por la creación de empleo —si bien muy polarizado— y un incremento del gasto social. Sin embargo, los indicadores de bienestar material han empeorado, y se ha producido un aumento de la concentración de la riqueza. En conclusión, la polarización social ha impactado negativamente en el bienestar general.

Las cifras globales ocultan un cambio profundo en el perfil de quienes sufren la pobreza. Se ha producido un trasvase generacional: las personas mayores han pasado de ser las más pobres a tener menor riesgo de pobreza, gracias a la estabilidad de las pensiones. En cambio, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado entre la juventud (18,8 %) y la infancia (29 %), superando en 10 puntos la media general.

Las posibilidades laborales de la juventud están aún más marcadas por la precariedad: las tasas de temporalidad y parcialidad involuntaria duplican la media nacional. Los jóvenes acceden al mercado laboral con salarios un 15 % a 30 % inferiores a los de generaciones anteriores, arrastrando “cicatrices permanentes”. Sin acceso a vivienda ni ahorro, se ven obligados a retrasar o renunciar a proyectos vitales.

Esta realidad refleja decisiones políticas que no han priorizado el apoyo a las familias ni a las nuevas generaciones.

Estamos, pues, ante una quiebra del contrato intergeneracional, donde los jóvenes financian con precariedad el bienestar de las generaciones anteriores, sin perspectiva de reciprocidad futura.

Sin un giro radical que ponga a la infancia y la juventud en el centro de las políticas públicas —garantía de ingresos infantil, empleo digno para jóvenes, derecho a la vivienda, educación compensatoria—, España hipoteca su futuro, convirtiendo a buena parte de su juventud en una generación perdida.

España sigue siendo un país poco igualitario en el contexto europeo por factores estructurales: bajos salarios, empleo inestable, y un sistema de impuestos y prestaciones débil. Para lograr una verdadera redistribución entre la riqueza creada y la cobertura de necesidades sociales, se requiere una reforma profunda y ambiciosa del sistema fiscal y de prestaciones, acompañada de políticas valientes que impulsen una transformación estructural de la desigualdad persistente.

El sistema de impuestos y prestaciones, aunque ha mejorado en algunos aspectos, sigue siendo limitado en su capacidad redistributiva. Pese a avances como el aumento del salario mínimo o la reducción de la temporalidad, falta una reforma más profunda para alcanzar niveles de equidad europeos.

Las políticas públicas tienen un papel esencial: es urgente actuar en varios frentes, reformando el sistema fiscal, las prestaciones, las políticas laborales, educativas y de vivienda, para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y mitigar los impactos sociales de las transiciones digitales y ecológicas.

Solo así podrá España dejar de estar marcada por la desigualdad y avanzar hacia un modelo más justo y resiliente.